En el tiempo litúrgico de la pascua hemos estado junto a Jesús resucitado escuchando sus enseñanzas que nos introducían y mostraban el camino de una existencia nueva como bautizados. En la fiesta de la Ascensión el Señor nos prometió no dejarnos solos en nuestro caminar hacia la Casa del Padre.

En este día, celebramos el cumplimiento de esa promesa con el envío del Espíritu Santo, que completa y perfecciona la presencia del resucitado en la Eucaristía que celebramos, en la oración y en la Iglesia misma a la que pertenecemos.

El Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, enviado por el Padre y el Hijo, continúa la obra salvadora iniciada hace tiempo como signo de la bondad de Dios para con una humanidad que muchas veces reniega de su Creador.

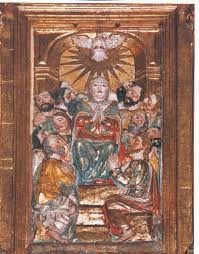

La Iglesia nace del costado de Cristo crucificado del que brotan agua y sangre, signos del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos que evocan el origen y el culmen de la vida cristiana, pero de una manera pública nace hoy cuando el Espíritu Santo, con el signo de lenguas de fuego, se derrama en el corazón de María y los Apóstoles, continuando la obra de Cristo resucitado.

Las lenguas de fuego sugieren la luz divina que esclarece las mentes de los apóstoles haciéndoles entender las enseñanzas de Cristo, y el fuego de la caridad que fortalece sus corazones para anunciar con valentía los misterios de la salvación, en medio de las persecuciones de este mundo incrédulo.

Es tan importante esta manifestación del Espíritu que pedíamos recién a Dios que ya que por el misterio de esta fiesta santificas a tu Iglesia extendida entre las naciones, derrames “sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica”.

Por lo tanto, lo mejor que puede sucedernos y hemos de desear, es que el Espíritu actúe en nosotros como lo hizo ya en los apóstoles, para llevar al mundo en el que estamos insertos, con valentía, el mensaje del resucitado.

Los judíos de la diáspora, es decir ciudadanos en diversos países, lejos del Israel de entonces, presentes en Jerusalén para celebrar la fiesta judía de pentecostés, es decir, haciendo memoria de la alianza del Sinaí, entienden en su propia lengua las maravillas que brotan de los labios de los apóstoles, manifestándose en la diversidad de lenguas, la catolicidad de la Iglesia, es decir la universalidad que mira a hacerse presente en todas las naciones, para unir bajo la guía de un mismo Espíritu lo que había sido dispersado por el pecado, significado por la confusión de lenguas en el relato de la construcción de la torre de Babel (Gn. 11, 1-9).

El Espíritu Santo desea ingresar en nuestra vida para otorgarle nuevo sentido, habitar en nuestro interior, para lo que se nos requiere apertura de corazón y disponibilidad ante la acción divina.

¡Cuántas veces escuchamos con complacencia otras voces que no son las de Dios, y somos remisos a dejarnos hablar por el Espíritu de Dios! ¡Cuántas veces intuimos que nuestro caminar por este mundo está equivocado pero no buscamos al Espíritu de la Verdad!

¡Cuántas veces, como si fuéramos protestantes, aplicamos el libre examen en la consideración de las Escrituras, en lugar de buscar el verdadero sentido de las mismas tal como lo expresa el magisterio de la Iglesia!

El Espíritu de la Verdad está siempre dispuesto a enseñarnos lo que proviene de Dios y no lo que a cada uno le gusta escuchar o saber.

No es Dios quien debe acomodarse a nosotros, sino que debemos buscar conocer y vivir la voluntad divina descubierta por el Espíritu.

El Espíritu origina la unidad, nunca la dispersión, de allí que san Pablo (I Cor. 12, 3b-7.12-13) enseñe que “hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común”.

Cuando, en cambio, la diversidad dispersa y se convierte en rivalidad de unos para con otros, allí no está presente el Espíritu de Dios.

El Espíritu de Dios, por otra parte, nos impulsa a la misión como escuchamos en el texto del evangelio (Jn. 20, 19-23): “Como el Padre me envió a mí, Yo también los envío a ustedes”.

Por lo tanto, somos enviados al mundo, sin miedo alguno ya que hemos sido iluminados para conocer en profundidad la verdad recibida, y fortalecidos por el Espíritu Santo para estar dispuestos, si fuera necesario, a entregar la propia vida corporal en el testimonio de nuestra fe.

Somos enviados para proclamar las maravillas realizadas por el Señor en bien nuestro, interpelando al hombre para que se decida por Cristo.

El Espíritu nos purifica de nuestras maldades, si estamos abiertos a su obrar, capacitándonos para ser más dóciles en el seguimiento del bien, al influjo divino en nuestros corazones.

Queridos hermanos: terminada esta misa, el cirio pascual, signo de la presencia del resucitado entre nosotros, será llevado junto a la pila bautismal, prosiguiendo el caminar de la Iglesia bajo la guía del Espíritu, que prolonga la obra de salvación iniciada por Jesucristo.

La vida litúrgica que actualizamos cada año permite hacer memoria santificante de la actuación de Dios en medio nuestro.

De allí que desde el Adviento y Natividad del Señor continuamos con la preparación de su sacrificio redentor en la cuaresma, para actualizar su Pascua por este mundo, continuando después de su retorno junto al Padre con la vida de la Iglesia que, conducida al cumplimiento de su misión por la acción del Espíritu, espera que Él vuelva por segunda vez para conducirnos al Padre.

El Espíritu Santo, pues, impulsa desde ahora a la Iglesia para que realice la misión que se le ha encomendado, ser sacramento de Cristo para la salvación de los hombres de buena voluntad.

Ya no estará el cirio encendido haciendo presente la acción del resucitado, sino que continúa su presencia salvadora por medio de la Iglesia, por la que los bautizados fortalecidos por Cristo muerto y resucitado y bajo la guía del Espíritu, llevan al mundo con valentía el gozoso mensaje de la salvación.

La alegría del Espíritu que no proviene de la frivolidad de un mundo que pasa, sino de la acción divina que conduce siempre a la contemplación de los misterios santos, haciéndonos cantar las misericordias del Señor, es la que debe motivar nuestra vida de fe.

Pidamos sinceramente esta gracia que seguramente Dios nos otorgará.

Padre Ricardo B. Mazza. Cura párroco de la parroquia “San Juan Bautista”, en Santa Fe de la Vera Cruz. Argentina. Homilía en la Solemnidad de Pentecostés. 08 de junio de 2014. ribamazza@gmail.com; http://ricardomazza.blogspot.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario